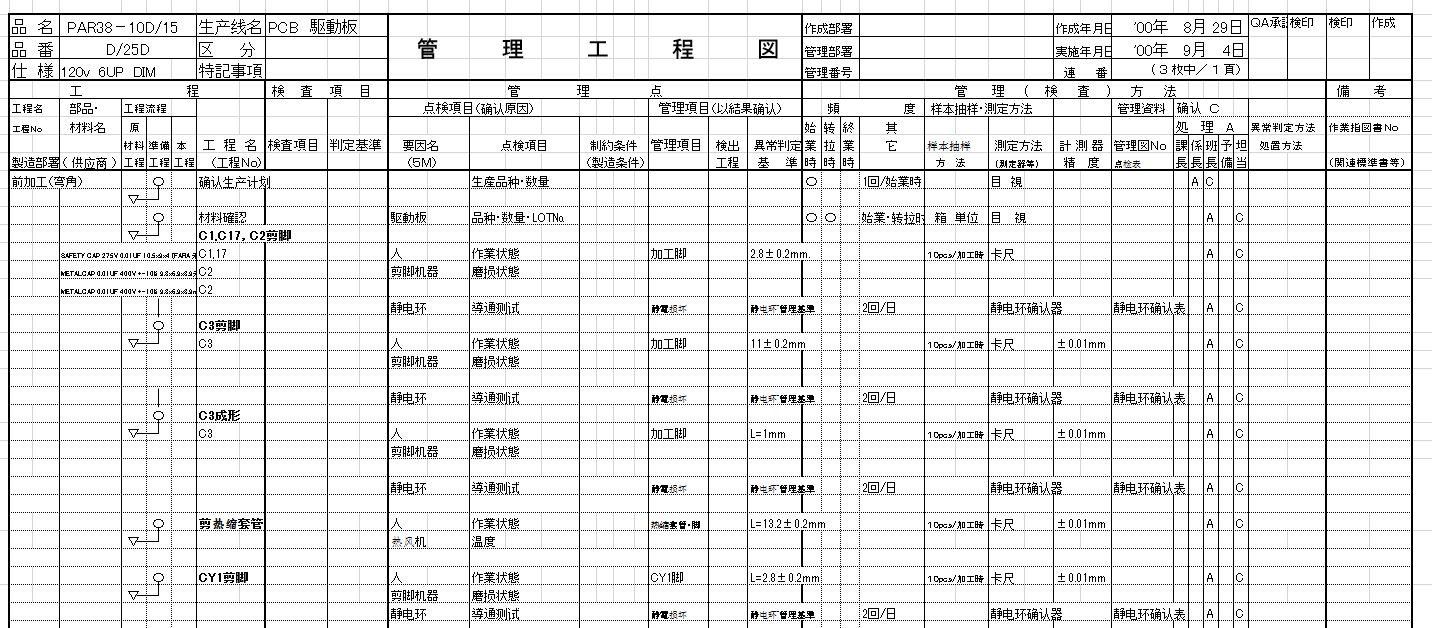

先入れ先出しとは | FIFO | FEFO

先に投入した物から取り出していくことを意味する。

FIFO(ファイフォ、フィフォ、フィーフォー)はFirst In, First Outのこと。

関連した用語としてFEFOがある。

FEFO:First-Expired First-Outの略称で、在庫管理の種類。先に使用期限が切れるものから先に出していく方法。

たとえば在庫品を重ね積みの状態にしておくと、先に投入した物が下にとどこおってしまい、後に投入した物を先に取り出すことになってしまう(LIFO)。さらに異品種の重ね積みをすると、下の物を取り出すために上の物を移動させるという運搬のムダが生じる。つまり運搬の活性度を低めるばかりか、在庫品のサビや不良の原因ともなる。

FIFOは物の流れをスムーズにするための、整頓の基本といえる。置場の棚にもこの仕組みを作り、1個ずつ取り出せることが望ましい。

棚卸資産評価や出庫単価算定の際にも、先に入庫した物から順に出庫される物として計算する方法を先入れ先出し法と呼ぶ。これは列車がトンネルを通過するようなもので、先に入った車両(在庫品)が先にトンネル(倉庫)を出る。この計算方法の利点は棚卸資産の評価が常に新しい原価で算出されることにある。

中国語で「先入れ先出し」は以下のように表現されます:

先入先出(拼音: xiān rù xiān chū)

具体的にはどういうこと?

例えば、スーパーの牛乳売り場を想像してください。古い日付の牛乳が手前、新しい日付のものが奥に置かれていますよね?これが「先入れ先出し」です。古い在庫から優先的に売ることで、劣化や廃棄を防ぐことができます。

先入れ先出し

先入れ先出し メリット

在庫の劣化を防ぐ(品質の維持)

無駄な廃棄が減る(コスト削減)

棚卸しの精度が上がる(正確な資産管理)

先入れ先出し 使われる場面

食品・飲料などの賞味期限がある商品

製造業の原材料管理

会計上の在庫評価(会計では「先入先出法」として使われる)

先入れ先出し 対義語:「後入れ先出し(LIFO)」

こちらは「後から入れたものを先に出す」方法。主に会計処理で使われることがありますが、食品など品質が重要なものには向きません。

先入れ先出しの励行の表示

先入れ先出しの具体的やり方

「先入れ先出し(FIFO)」の具体的なやり方を、現場やシステムの運用に分けてわかりやすく解説するね。

手作業・現場でのやり方(倉庫・店舗)

商品の並べ方(物理的管理)

古い在庫を手前に置く

→ 先に仕入れたものを手前、後で仕入れたものを奥に置く新しい在庫は後ろに補充

→ 商品を入れるとき、棚の奥に補充する(後入れ)

例:パン屋さんの陳列

1日目に焼いたパン → 手前に並べる

2日目に焼いたパン → 奥に補充

→ お客さんは手前から取る=先入れ先出し!

パン屋さんの陳列 先入れ先出し

ラベル管理(目視で判断)

在庫に仕入れ日やロット番号のラベルをつける

ピッキング作業時に、最も古い日付の商品から取り出す

ピッキング作業時に、最も古い日付の商品から取り出す

システムでのやり方(在庫管理ソフト)

ロット・日付の管理機能を使う

仕入れた在庫に対して「入庫日・ロット番号」を記録

出庫処理時に「最も古い在庫から引き落とす」設定にする

在庫管理ソフト(例:freee、弥生、クラウド在庫など)では

FIFOを自動で適用できる設定がある

どのロットから出荷されたかトレース可能

業界別の運用例

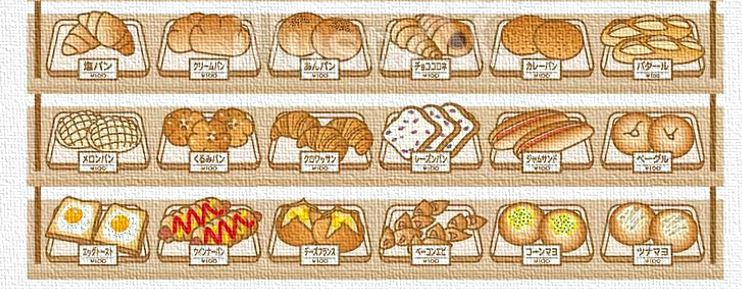

| 業界 | FIFOの実例 |

|---|---|

| 食品 | 賞味期限順に棚管理、古い日付から出す |

| 製造業 | 原材料ロット番号を管理し、古いものから使う |

| アパレル | シーズンごとに商品を並べ替え、古い在庫から販売 |

| 医療・薬品 | 使用期限の近いものから優先的に使用 |

ポイント

在庫に日付を明記する

補充時のルールを統一する

出庫時の手順を守る

できればシステム導入で自動化する

食品業界における先入れ先出しの重要性

食品業界における「先入れ先出し(FIFO: First In, First Out)」の重要性は非常に高く、これは品質管理や食品安全、コスト削減など多方面に影響します。以下にその理由を詳しく説明します。

食品の鮮度と品質の維持

食品には賞味期限や消費期限があり、時間とともに劣化していきます。

先に入荷した商品を先に使用・出荷することで、常に新しい在庫が残り、品質を保てます。

食品の鮮度と品質の維持

食品ロスの削減

古い在庫を後回しにすると、賞味期限切れで廃棄せざるを得なくなるリスクが増大。

FIFOにより、在庫の回転率を高め、無駄な廃棄を防ぎます。

食品安全の確保

劣化した食品は食中毒などのリスクを高めます。

古いものから使うことで、安全性を確保しやすくなります。

在庫管理の効率化

在庫管理のルールが明確になることで、従業員の作業がスムーズに。

ピッキングミスや誤出荷の防止にもつながります。

コスト管理・利益保護

廃棄やクレーム対応のコスト削減。

顧客満足度の維持・向上により、リピーター確保やブランド信頼性の向上にもつながります。

実践例・工夫

入荷日や賞味期限の明記:見やすくラベルで表示。

陳列棚の構造を工夫:新しい商品は後ろに補充し、古い商品が前にくるように。

定期的な棚卸し・在庫チェック:FIFOが守られているか確認。

適用範囲

食品製造業、スーパー、小売、飲食店、給食施設、倉庫管理など、あらゆる食品関連業務で重要。

先入れ先出しを実践するためのアイデア

先入れ先出し(FIFO)を現場でしっかり実践するための具体的なアイデアを、下記にまとめました

ラベル・表示の工夫

入荷日・賞味期限を大きく印字:見やすい位置に貼付(色分けも効果的)。

カラーラベルの導入:期限ごとに色分け → ひと目で優先順位が分かる。

「先出」シールを貼る:期限が近い商品に。

棚のレイアウトを工夫

新しい在庫は“後ろから”補充:古いものが自然と前に出る設計。

ワンウェイ(順路一方通行)棚:出口側からしか取れない構造。

スライド棚やグラビティラック:商品が自動的に手前に出てくる。

チェックリストやマニュアルの作成

日次ルーティンに組み込む:朝の棚点検で「古いものから使えているか」確認。

FIFOの手順書・マニュアル化:新人でも徹底できるように写真付きで。

従業員教育・意識づけ

FIFOの目的を共有:「なぜやるのか?」を理解することで徹底されやすい。

ミニ研修・朝礼での確認:短時間でも定期的に意識付け。

ポスター掲示:「先入れ先出し!」のスローガンを壁に貼る。

システムの活用

在庫管理ソフトを導入:入荷・出荷日をデジタル管理してアラート表示。

期限アラート機能:賞味期限が近い商品を通知 → 先に使う意識を促す。

業務ルール化

“先に見ろ、先に出せ”のルール:ピッキング順序を固定。

定期的なローテーション作業:棚や冷蔵庫内の並びを整える日を設定。

食品別に向いている先入れ先出し(FIFO)方法

生鮮食品(野菜・果物など)

特徴:劣化が早い、見た目で鮮度がわかりやすい

おすすめ方法:

毎日の目視確認:傷みの兆候が出る前に優先使用。

クレートごと日付管理:入荷日を書いた札を付けてスタッキング。

回転棚や手前補充厳守:古い順に手前に並べるルールを明確に。

果物屋 先入れ先出し

精肉・鮮魚類

特徴:非常にデリケート、温度管理が重要

おすすめ方法:

トレイごとラベリング(入荷日・加工日)

1日1回、手前にローテーション:新しい在庫を奥に入れる作業を日課に。

消費期限表示の徹底:日付の誤認を防ぐため、賞味期限でなく消費期限で管理。

肉屋 先入れ先出し

加工食品(パン・惣菜など)

特徴:日持ちは短いが、パッケージありで管理しやすい

おすすめ方法:

透明コンテナに日付順に並べる

商品前面に「販売期限」ポップ表示:スタッフだけでなくお客にも見えるように。

売場の“手前を先に売る”ルール:並べるときに奥から新しい商品を追加。

パン屋 先入れ先出し

冷蔵・冷凍食品

特徴:日持ちは長いが、見た目で劣化がわかりにくい

おすすめ方法:

棚に「仕切り+日付表示」:いつ入荷されたか一目でわかるように。

グラビティラック導入:重力で古いものが前にくる。

週1回の棚リセット:前後を入れ替え、FIFOが崩れていないか確認。

冷蔵・冷凍食品 先入れ先出し

缶詰・乾物・レトルトなど(長期保存品)

特徴:保存がきくため軽視されがち。棚の奥に残りやすい

おすすめ方法:

段ボール箱に日付書いて保管:開封してからが勝負。

1列=1日分ルール:棚ごとに入荷日を固定(例:火曜入荷分は左棚)。

半年ごとに棚卸しチェック:古い在庫の発見と処分判断。

飲料・ペットボトル商品

特徴:重くて動かしにくい、見た目が同じで入荷日が分かりにくい

おすすめ方法:

ケースごと入荷日表示ラベル貼付

“先出側”と“補充側”の二方向配置:出す側・入れる側を分けることでFIFOが自動化。

リフトパレットを使って古い在庫を手前に:重さ対策にもなる。

飲料・ペットボトル商品 先入れ先出し

先入れ先出しがもたらす業務効率化

先入れ先出し(FIFO)を徹底することで、ただ食品ロスを防ぐだけじゃなく、業務全体がスムーズになって効率アップします。その具体的なポイントを以下に整理しました。

在庫管理の簡素化

在庫の流れが一定化 → どこに何があるか、いつ入ったかが明確に。

棚卸しや在庫確認の作業時間が短縮される。

無駄な在庫滞留が減る → 発注業務も効率的に。

ピッキング作業の時短

「どれを出せばいいか」が明確なので迷わない。

ピッキングの手戻りや取り違いが激減。

→ 結果として、出荷・補充スピードがアップ。

ヒューマンエラーの減少

「どれを先に使うか」の判断がルール化されているため、作業者によるバラつきがなくなる。

教育コストも削減できる → 新人でもすぐに現場に慣れる。

食品ロス削減 → 無駄な作業もカット

賞味期限切れによる廃棄 → 廃棄作業・帳簿処理が不要に。

廃棄品のチェック、返品処理、再発注の手間が削減される。

売場整理の時間削減

整理整頓の必要頻度が下がる → 自然に「古いものが手前」に並ぶ。

スタッフが都度整理しなくても、お客さんにも見やすくて売れやすい。

クレームやトラブルの予防

古い商品を出荷・提供しないので、品質トラブルやクレームが大幅減。

トラブル対応や報告書作成といった**“ムダな業務”が発生しにくくなる**。

“探す・迷う・やり直す”作業がなくなり、現場の流れがスムーズに!

スタッフの心理的負担も軽くなり、チーム全体の生産性がアップします✨

先入れ先出し導入の課題と対策

「先入れ先出し(FIFO)」は理論上完璧でも、実際の現場に導入・定着させるにはいくつかの課題があります。それに対する現実的な対策も含めて、下記に整理しました。

先入れ先出し導入の課題と対策

現場スタッフの意識・理解不足

問題点:

「なぜFIFOが必要なのか」を理解していない。

ルールを知らずに自己流で作業してしまう。

対策:

短時間の定期研修・朝礼で意識づけ

写真付きマニュアルやポスターの掲示

簡単な動画マニュアル(スマホでも見られると◎)

課題②:作業導線や棚の構造がFIFO向きでない

問題点:

新しい在庫を補充するたびに古い在庫を動かすのが面倒。

「取りやすいから手前から使ってしまう」ミスが起きやすい。

対策:

棚・冷蔵庫のレイアウトを見直す

例)新商品は後ろから補充できる構造へ

グラビティラックやスライド棚の導入(自動的に古いものが前へ)

一方通行の作業動線設計で「必ず古い商品に手が届く」仕組みに

課題③:ラベル管理が曖昧 or 手間

問題点:

日付表示が小さい・分かりにくい

記入や貼付の作業が面倒で、飛ばされやすい

対策:

カラーラベル・ステッカーで視覚的にわかりやすく

プリンタ出力による自動ラベル化(賞味期限・入荷日含む)

簡単なチェックシートで確認ルーティン化

課題④:時間に追われてFIFOが後回し

問題点:

忙しいときに「とりあえず手前から使う」ことが常態化。

対策:

“先出しチェック”をルーティンに組み込む

例:朝の点検、閉店前チェックなど

“FIFO係”など責任者を決める

定期的な棚ローテーション日を設定

課題⑤:商品の形状・サイズでFIFOが困難

問題点:

大型商品や冷凍品など、動かすのが大変。

開封順や保管順が曖昧になりやすい。

対策:

ケース単位での管理&ラベリング

優先使用リストの掲示

「この箱から先に使う!」という視覚指示

冷凍庫内の“ゾーン分け”で期限管理

成功の鍵は「仕組み+習慣+仕掛け」

「気をつけよう」だけでは定着しない!

物理的な工夫 × 習慣化 × 見える化がポイント。

スタッフにとって「FIFOの方が楽」な環境をつくることが重要です。

先入れ先出しの将来、未来

「先入れ先出し(FIFO)」は古くからある基本ルールですが、テクノロジーや社会の変化によって“未来のFIFO”も進化中です。以下に、食品業界におけるFIFOの将来像や期待される進化をまとめてみました

「スマートFIFO」

テクノロジーと連携した「スマートFIFO」

IoTタグ・RFID管理

商品ごとにセンサー付きタグ → 入荷・出庫が自動記録され、最適な順番での出荷が可能に。

AIによる在庫最適化

売れ行きや天気、曜日などのデータをもとに、先出しの優先順位を自動提案。

音声ナビ+ARグラス

作業者に「次に出す商品」を視覚+音声でリアルタイムに指示する。

② 冷蔵・冷凍物流の自動化とFIFO

自動搬送ロボット(AGV)や自動倉庫との連動により、「古いものが先に出てくる」倉庫が当たり前に。

ドアの開閉頻度や保冷環境もAIが制御 → 品質+FIFOを両立。

③ 消費者との共有型FIFO(パーソナル化)

アプリやレシートに「この商品、◯月◯日までに使ってね!」と表示される。

冷蔵庫内の商品と連携して、家庭内でも自動FIFOをサポートするIoT家電が普及(例:スマート冷蔵庫)。

④ 小売店・飲食店での“見えるFIFO”

商品棚に内蔵されたセンサーが、スタッフやAIカメラと連動して「期限順に陳列されているか」を自動で監視。

消費者向けには「この棚は〇〇月△日入荷分から販売中」といった情報をデジタル表示 → 透明性向上。

⑤ サステナブル経営の中核へ

食品ロス削減の中心施策として、企業のCSRやESG経営にも直結。

**「FIFOを徹底している企業です」**というのがブランド価値・採用活動の強みになる未来も。

FIFOはただの「古い順に使うルール」から、

🔹 “品質と利益を守るAI支援ツール”

🔹 “消費者とつながる循環型の仕組み”

へと、未来的に進化していく可能性があります。

参考文献:

コメント