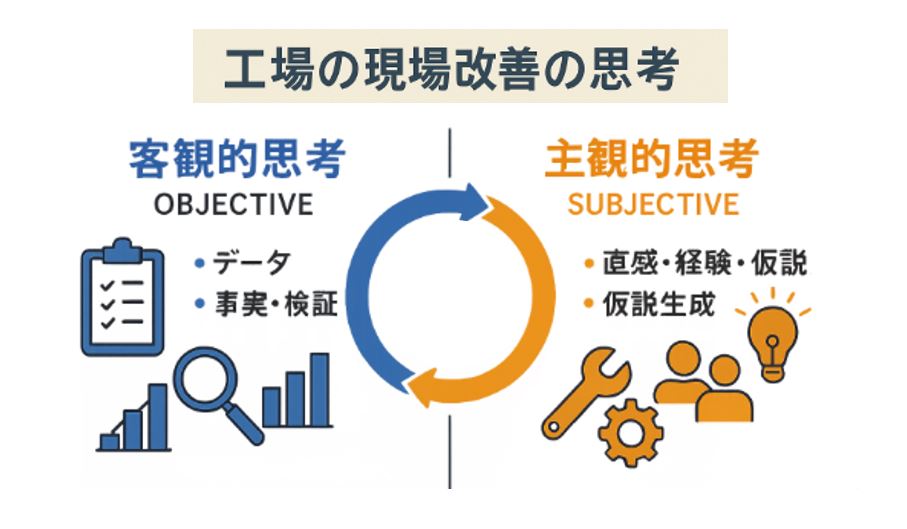

なぜ現場改善で「客観」と「主観」を使い分けるのか

品質改善やPoC、製造現場の意思決定は、**測れること(客観)と感じること(主観)の掛け算で強くなる。データだけでは「なぜ人が失敗するのか」は見えづらいし、感覚だけでは再現性がない。“測って、感じて、また測る”のが早く、効率的に改善をすすめる王道。

客観的思考とは(定義・強み・弱み)

定義:事実・データ・手順に基づいて判断する考え方。第三者が見ても同じ結論になりやすい。

強み:再現性・説明責任・横展開のしやすさ。

弱み:データが揃うまで動きが遅くなる、未知領域で発想が出にくい。

客観を鍛えるツール例

パレート図、散布図、ヒストグラム(QC七つ道具)

5Whys、特性要因図、管理図

KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)設計

客観的思考の中核 クリティカル・シンキング

クリティカル・シンキング=思い込みを外し、事実と論理で妥当性を検証する技術

現場改善では「論点を決める → 事実と意見を分ける → 因果を見極める → 反証で更新」が骨子

主観的思考は仮説の源泉、客観的思考(クリシン)は検証と判断の軸

感情や慣習から距離を取り、妥当性で判断する

クリティカル・シンキング(Critical Thinking)は、感情・権威・慣習に流されず、論点の明確化と根拠の検証で結論の妥当性(正しさ×再現性)を高める思考法です。現場の改善では、経験から出た「主観的」仮説を、客観的思考で検証・更新する時に使います。

4つの柱(現場版)

論点設定:何を決める(または明らかにする)のか?

事実と意見の分離:測定可能な事実/解釈や推測の意見を切り分ける

因果の見極め:相関と因果を区別し、他要因(4M:Man/Machine/Material/Method)を検討

反証と更新:仮説が間違っている可能性を探し、データで更新する

基本ステップ(改善プロジェクトに直結)

論点を一言で:例「直行率を今月中に+3ptできる要因は何か」

前提を棚卸し:当たり前だと思っている条件(シフト、ロット、測定方法)を書き出す

事実リスト化:期間・条件を揃えた数値、写真、動画(事実のみ)

仮説を複数:主観で3案以上(ECRSなどで拡散)

反証計画:各仮説に「外れならこう出る」を先に定義(判定基準)

小さく検証→更新:ABテストや短期トライで結論を更新、再実験で確度を上げる

ミニ事例(現場の不良増加をどう疑う?)

論点:「外観傷不良を今月-30%にできる真因は何か」

事実:夜勤に偏在/トレイ型番B使用時に多い/新規オペ2名投入週に増加

仮説:①トレイBの摩耗 ②搬送速度のばらつき ③照明反射で検出感度低下

反証計画:新品トレイBでABテスト/速度固定で比較/照明を拡散板に変更して見逃し率測定

結果→更新:新品トレイBで不良-35% → 仮説①採択、交換基準を標準化

ありがちな落とし穴と回避

確証バイアス:都合のいいデータしか見ない

回避:反証役を指名し、必ず逆データを1点集める

相関=因果の誤認

回避:先行/同時/遅行の時系列を確認、統制条件でABテスト

論点のすり替え(手段が目的化)

回避:各会議で論点1行を冒頭に再確認

関連記事:AIでクリティカル・シンキング(批判的思考)力を鍛える!【図解】

主観的思考とは

定義:経験・勘・価値観・現場知を基に素早く判断する考え方。

強み:スピード、創造性、現場の納得感。

弱み:思い込み・属人化・再現性の低さ。

主観を活かす場面例

仮説のブレスト、現場の小さな工夫(カイゼン)

動作観察からの“違和感メモ”、試作やモックアップ

工場現場での主観的思考とは

工場での主観的思考のメインは「仮説生成」と「現場適合の判断」です。

数字でまだ裏付けられていない段階でも、現場の勘・経験・違和感を起点に「こうすれば良くなるはず」という実行可能な仮説を素早く出し、環境・人・設備に馴染むかどうかを見極める役割が中心です。

具体的な中身

気づき(違和感検知):作業者の微妙なストレス、音・振動・手触りの変化に気づく

仮説生成:ECRS(排除・結合・入替・簡素化)や5S視点で即アイデア化

現場適合性の判断:安全・使いやすさ・段取りのしやすさなど“馴染み”を評価

巻き込みと納得形成:現場語で伝え、試してもらえる空気を作る

迅速な小実験:条件はラフでもいいので、まずは小さく試す意思決定

注意するバイアス

確証バイアス → 反対仮説を1つは必ず出す役を決める

現状維持バイアス → 「やらない理由を3つ」先に書き出して可視化

権威バイアス → 役職を伏せた匿名アイデア出しで出す

関連記事:認知バイアスを見える化し工場の品質と安全を高める!

なぜ両方必要?「拡散×収束」で結果に繋げる

主観で拡散:アイデアを大量に出す(ECRS:Eliminate/Combine/Rearrange/Simplify=排除・結合・入替・簡素化)

客観で収束:効果・コスト・リスクで評価し、優先順位を決定

再び客観で検証:Before-Afterの指標を同条件で測る

この往復運動が、**速さ(主観)と確かさ(客観)**を両立させます。

まとめ:主観は速さと創造性、客観は確かさ。現場改善では、主観で広げ、客観で確かめるが正解です。

現場の問題を3つの視点で比べる!

情報源

客観:計測器、ログ、サンプル、文献、標準手順

主観:体験、痛み・疲労、注意の向き、職人の語り

検証方法

客観:再現実験、統計検定、A/B、管理図

主観:内省、観察メモ、ストーリーテスト、紙芝居プロト

時間軸

客観:中長期の一貫性、横展開しやすい

主観:短期の気づきが速い、場に敏感

「客観」と「主観」利点・欠点(現場目線)

客観的思考の利点

再現性:誰がやっても同じ手順で同じ品質に近づく

説得力:意思決定の合意形成が速い(数値・グラフで示せる)

横展開:他ライン・他工場に移植しやすい

変化検知:トレンド・外れ値・季節性の把握が得意

客観的思考の欠点

検知の遅さ:データが溜まるまで待ちがち

盲点:計測しないものは存在しない扱いになりやすい

コスト:計測・整備・統計リソースが要る

現場乖離:数字が独り歩きし、現場の肌感とぶつかることがある

客観的思考の利点

主観的思考の利点

速い:違和感・兆しを即キャッチ(微振動・匂い・音の変化)

創造性:既存の尺度にない仮説を生む

適応力:非定常・多品種少量のゆらぎに強い

動機づけ:物語や意味づけで人が動く

主観的思考の欠点

再現性の弱さ:人が変わると消える

バイアス:思い込み・代表性・確証などに弱い

説明困難:意思決定の合意が取りにくい

属人化:個人依存で離職リスクになる

認知バイアスは速く・省エネで・現実的に動くための近道(ヒューリスティクス:経験則)”です。誤りの原因にもなりますが、使いどころを決めれば安全・スピード・浸透に効きます。但し、自分が現在、どんな認知バイアスになっているのか気づく、依存しない事が大切です。

*認知バイアスは“悪”ではなく現場を前に進める燃料。

使う→すぐ確かめるをセットにすれば、速さと確かさが両立します。

認知バイアスと燃え盛る知恵

現場改善 客観的思考と主観的思考のハイブリッド運用

違和感の捕捉(主観)

匂い/音/手触り/作業者のつぶやきを拾う。

→ フィールドノート:「いつ・どこで・誰が・何を感じたか」検証と可視化(客観)

ミニ指標(不良/時間/温湿度/電流/振動)を当てる。

→ 週次の簡易管理図・小さなA/Bで効果確認。標準化と物語化(融合)

標準手順に組み込みつつ、**物語(なぜ大事か)**を共有。

→ 教育・横展開・なりすまし防止(誰でも再現)。

「感じたら測る、測ったら語る、語ったら定める」が鉄則!!

認知バイアスの落とし穴(主観・客観どっちもある)

確証バイアス:見たいデータだけ見る

代表性ヒューリスティック:レアケースを一般化

生存者バイアス:成功例ばかり学ぶ

測定バイアス:計測器の癖・閾値の設定ミス

pハック:有意になったところだけ切り取る

偽相関:季節・曜日・要員構成の混同行列を見落とす

ありがちな失敗と認知バイアス対策

確証バイアス:都合の良いデータだけ集める

対策:反証データを必ず1つ探す役割を決める

生存者バイアス:成功例だけ参考にする

対策:失敗例から学ぶレビューを定例化

後知恵バイアス:「予想通りだった」と思い込む

対策:実施前に予測値を記録

アンカリング:最初の数値に引っ張られる

対策:基準値を複数(中央値・平均・過去3か月)用意

回避策:事前仮説登録(ノートに書く)+否定仮説のテスト+再現試験。

工場改善の具体例 客観的思考と主観的思考

アイス充填ラインの“軽量”問題

状況:同一レシピなのに内容量がブレる。

主観の観察:「午後イチでクリームが固い感じ」「攪拌音が重い」「作業者が『今日のロットは粘る』と言う」

客観の測定:バッチ別粘度・温度・充填ノズル圧、ライン速度、室温/湿度、オーバーフロー量

ループ実施:

主観→「粘る日の兆し」を語彙化(音・抵抗感・見た目)

客観→ねらい温度±許容帯を狭め、ライン速度×温度の交互作用をA/B

融合→**“午後イチは撹拌5分追加+ノズル予熱2分”**を標準化。教育は写真とショート動画で。

結果:重量の標準偏差が30%低減、手直し時間も短縮。

→ 教訓:主観の“兆し語”を先に可視化すると、客観の指標設計が速くなる。

工場改善 客観的思考と主観的思考の間違った考え方

客観の神格化:「数字が言ってるから」で思考停止

主観の独走:「俺の勘だ」で測らない

指標の過剰最適化:KPIだけ良くて現場は苦しい

仮説なき計測:ログはあるが問いがない(“墓場のデータ”)

*墓場のデータとは、**本来集めるべき母集団のうち、途中で脱落・消失して“観測できなくなった側のデータ”**のことです。

見えないがゆえに分析から漏れ、**生存者バイアス(Survivorship Bias:生き残りだけを見て結論を誤る)**を招きます。

データの粒度不一致:ライン日次と人時の混在で解釈迷走

*粒度(グレイン)が違う指標を並べると、同じ現象でも結論が逆転する

ライン日次は「設備視点」、人時は「人の生産性視点」—母数が別物

工場改善 客観的思考と主観的思考 実践ツール

二重リフレーミング・カード

A面:違和感メモ(音・匂い・手応え・作業者の表情)

B面:測れる仮説(どのセンサー/ログで追うか、期間は何日)

→ 朝礼で3枚だけ共有。「まず主観→その日の計測に落とす」。

*二重リフレーミング・カードは、問題を2段階で言い換えることで発想を広げつつ、最後は現場で実行できる対策に落とすための1枚シート。

第1リフレーム:上位目的で言い換える(何のため?)

第2リフレーム:反転視点で言い換える(もし逆なら?/制約を資源化したら?)

→ 主観的思考で仮説を拡散し、客観的思考で収束させやすくなります。

逆アナロジー・スプリント

「もしこの工程がカフェのバリスタだったら?」「雪かきだったら?」

手触り・待ち時間・バッファ発想を転用し、新しいKPIを発明(例:一杯あたり撹拌“香り指数”→実際は揮発成分センサーで代替)。

*逆アナロジー・スプリント(Reverse Analogy Sprint)とは?

異業種の成功事例を“わざと逆さま(失敗側)”に投影して弱点をあぶり出し、裏返して解決策にする、観的思考で発想を拡散し、客観的思考で検証条件に収束させます。

ミニ管理図+物語の並列表

左:X̄–R管理図(客観)/ 右:1分の語り動画(主観)。

逸脱時は動画から“兆し語”を抽出→管理図の注釈に自動追記。

匠の語彙辞書

例:「もっさりする」「シュッとする」「キュッと噛む」

語彙→計測代替(粘度・表面張力・摩擦係数)への対応表を作る。

まとめ:客観的思考は土台、主観的思考はエンジン。

“感じる→測る→語る→定める” のサイクルを速く小さく回すほど学習が進み、改善は加速します。

客観は合意と再現の力、主観は速度と創造の力。

現場で勝つには、主観で兆しを捉え、客観で確かめ、物語で動かし、標準で根付かせる。

「勘を可視化して、再現できる勘にする」

おすすめ 記事

おすすめ BOOK

コメント